合格祈願の絵馬の書き方は?由来や正しい奉納方法もご紹介

2025年09月07日

こんにちは!茨城県の村松虚空蔵尊です。

受験シーズンが近づくと、合格祈願として絵馬を奉納する人が増えます。

絵馬に願いをしたためて納めることは、目標を言葉にし、気持ちを整える機会にもなります。

しかし「絵馬ってどちらの面に書くの?」「名前や住所って書くべき?」など、いざ書こうとすると迷ってしまうこともあるでしょう。

今回は、絵馬の意味や由来、合格祈願の正しい絵馬の書き方、奉納の流れについてご紹介します。

絵馬とは?まずは基本からご紹介

絵馬は、古くから祈願のために用いられてきた風習の一つです。

現在では合格祈願や健康祈願など、さまざまな願いごとを書いて奉納する文化として親しまれていますが、その背景には長い歴史と意味が込められています。

絵馬の役割や起源について確認しましょう。

絵馬の意味と役割

絵馬は、木の板に願い事を書いて奉納する仏様や神様への祈りの象徴です。

その名のとおり、かつては馬の絵が描かれていたことから「絵馬」と呼ばれるようになりました。

合格祈願、安産祈願、病気平癒、家内安全、縁結びなど、多種多様な願いが込められています。

例えば合格祈願の場合は、受験生やその家族が「志望校に合格できますように」と願いを込めて絵馬に書き、奉納します。

この行為には、努力を誓い、自分自身の決意を再確認するという意味も込められています。

仏様や神様に願うだけでなく、自分の気持ちを整理し、前向きな気持ちを高めるための大切な習慣といえるでしょう。

絵馬の歴史と由来

絵馬のルーツは、古代の神事にあります。

昔は神様への祈願の際に、生きた馬を奉納する習慣がありました。

これは「神馬(しんめ)」と呼ばれる神聖な存在で、神様が人間の世界に訪れる際の乗り物として考えられていたのです。

しかし、実際に馬を献上するのは大変なことであったため、やがて馬の代わりに土や木で作られた「馬形(うまがた)」が用いられるようになりました。

さらにそれが簡略化され、「絵に描かれた馬」=「絵馬」が誕生したとされています。

奈良時代にはすでに絵馬が奉納されていた記録が残っています。

室町時代には、社殿などに飾る大きな絵馬が登場し、有力者の願いや信仰を表す文化が発展しました。

当時は、一族の繁栄や地域の安泰、五穀豊穣など、今よりも社会的な意味合いを含んだ願いごとが多くみられました。

江戸時代に入ると、庶民の間にも絵馬が広まり、小さな板に個人の願いを書いて奉納するスタイルが定着していきます。

この頃から、合格祈願や健康祈願、縁結びなど、より身近な思いを込めた絵馬が親しまれるようになりました。

現代では、五角形の絵馬のほか、ハート型や動物モチーフなど、デザインのバリエーションも豊富になり、願いのかたちもさらに多様化しています。

合格祈願で絵馬を書こう!正しい書き方とは

絵馬の書き方について、基本的なポイントをご紹介します。

難しいルールはありませんが、仏様や神様に失礼のないよう事前に確認しておきましょう。

絵馬にはどんなことを書く?

絵馬に願いを書くときは、できるだけ具体的かつ前向きな言葉を選びましょう。

漠然とした願いよりも、目標を明確にすることで、自分自身の意志を仏様や神様にしっかり伝えることができます。

たとえば合格祈願であれば、「○○大学に合格できますように」「第一志望に合格します」といったように、学校名や目標をはっきり書くのがポイントです。

表と裏、どちらに書く?

絵馬には通常、片面にイラストやお寺や神社の名、干支などが描かれており、もう一方の無地の面が、願いごとを書くスペースとされています。

表裏の区別がはっきりしている場合は、絵が描かれていない「裏面」に願いを書きましょう。

両面が無地の場合は、どちらの面に書いても問題ありません。

名前や住所は書くべき?

仏様や神様に願いを届け、自分の存在を示すために、絵馬には名前や住所を記すのが一般的でした。

この風習は今も引き継がれており、多くの方がフルネームや名字を記入しています。

合格祈願の場合は、学校名を添える方も多くみられます。

ただし、現代では、個人情報保護の観点から住所は都道府県名市区町村名までにとどめる、名前はイニシャルや下の名前のみ記す、とする方も増えています。

どこまで記入するかは自由ですが、仏様や神さまに心を届けるつもりで丁寧に書くことが大切です。

名前や住所が書かれていなくても、願いは届きますのでご安心ください。

絵馬に書いてはいけないこととは?

絵馬は、仏様や神様への祈りを届ける大切なものです。

信仰の対象に捧げるものだからこそ、言葉は丁寧で前向きな表現を心がけたいですね。

まず、誰かを傷つけるような言葉や悪意のある内容、冗談や落書きのような表現は避けましょう。

お寺や神社に奉納するものとして、敬意を込めた言葉づかいがふさわしいとされています。

また、ネガティブな表現や否定的な言い回しも控えるのが良いでしょう。

例えば「落ちませんように」よりも「合格しますように」といった前向きな言葉にすると、祈りの気持ちがより伝わりやすくなります。

さらに、絵馬には基本的に一つの願い事を書くのが一般的です。

あれもこれもと願いを書いてしまうと、気持ちが分散すると考えられているためです。

どうしても複数書きたい場合は、内容をしぼるか、願いの方向性をそろえましょう。

合格祈願で絵馬を奉納する流れは?

合格祈願の絵馬は、ただ願いごとを書くためのものではなく、気持ちを整え、祈りを込める大切な時間でもあります。

ここでは、絵馬を奉納する基本的な流れを確認しましょう。

1. 絵馬を授かる(購入する)

絵馬は、多くのお寺や神社で授与されています。

その場で授かるのが一般的ですが、あらかじめお気に入りの絵馬を用意して持参しても問題ありません。

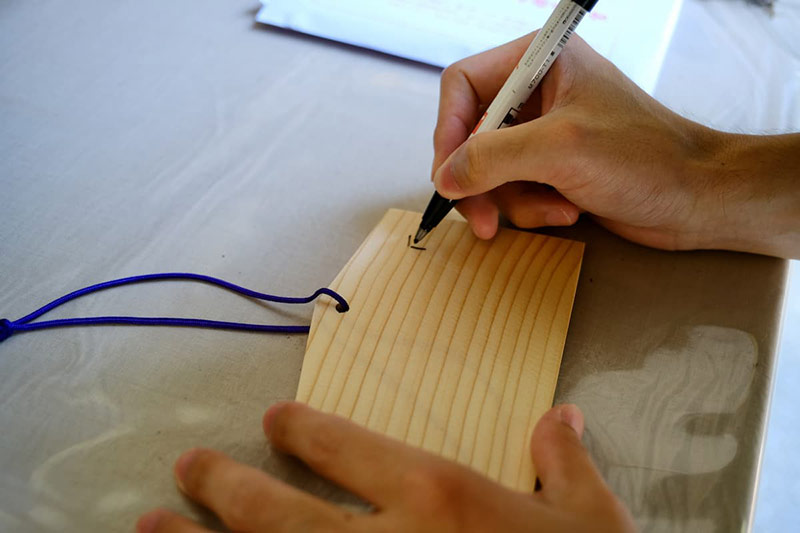

2. 願いごとを記入する

落ち着いた場所で、心を込めて書きましょう。

合格祈願なら「第一志望に合格できますように」など、前向きな言葉で願いを表現するのがおすすめです。

3. 絵馬を奉納する

絵馬掛けや奉納棚に、向きをそろえて丁寧に掛けましょう。

その際、仏様や神様への感謝と祈りの気持ちを込めて、静かに手を合わせるとより気持ちが整います。

4. 願いが叶ったら「お礼参り」も忘れずに

願いが叶ったあとは、再び足を運び、感謝の気持ちを伝える「お礼参り」をしましょう。

仏様や神様にお礼を伝えることで、あらためて気持ちを整える機会になります。

なお、合格祈願のタイミングについては、「合格祈願はいつ行く?効果や縁起の良い日もご紹介」でも詳しくご紹介しています。

ぜひ、参考にしてみてください。

合格祈願におすすめの村松虚空蔵尊

茨城県にある村松虚空蔵尊は、平安時代初期に弘法大師・空海によって創建された、歴史あるお寺です。

本尊としておまつりしているのは、知恵と福徳を司る仏様「虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)」です。

虚空蔵菩薩は、無限の知恵を授けてくださる仏様として古くから信仰されており、頭脳明晰・記憶力向上・学業成就などのご利益で知られています。

弘法大師・空海も、若き日に「虚空蔵求聞持法(ぐもんじほう)」という修行を行い、驚くほどの記憶力を得たと伝えられています。

村松虚空蔵尊は、日本三体虚空蔵尊の一つとしても知られ、「知恵授けの十三詣り」の名所として多くの受験生が参拝に訪れています。

学業成就や合格祈願を考えている方に、心強い味方となってくれるお寺です。

まとめ

●絵馬は、仏様や神様に願いを届けるための奉納品です。もともとは、生きた馬を奉納していた風習が起源とされており、それが木の板に絵や言葉を記す形へと変わり、庶民のあいだにも広がっていきました。現在では、合格祈願や健康祈願など、日々のさまざまな願いを込めて奉納する風習として親しまれています。

●絵馬に願いを書く際は、前向きで具体的な言葉を選ぶのがポイントです。名前や住所を書くかどうかは自由ですが、心を込めて丁寧に書くことが大切。誰かを傷つける内容や冗談などは控え、敬意を持って書きましょう。

●絵馬は寺社で授かるほか、持参してもかまいません。願いごとを書いたら奉納棚に向きをそろえて掛け、手を合わせて祈ります。願いが叶ったあとは、お礼参りをして感謝の気持ちを伝えることも大切な習わしです。

●村松虚空蔵尊は、弘法大師・空海が創建した歴史ある寺院で、知恵と学業の仏様・虚空蔵菩薩が本尊です。十三詣りの名所としても知られ、学業成就や合格祈願を願う受験生に心強いご利益があるとされています。

茨城県の村松虚空蔵尊は平安時代に空海(弘法大師)によって創建された寺院です。

茨城では「村松の虚空蔵さん」と呼ばれて親しまれ、学業成就、合格祈願をはじめ、十三詣りやお宮参り、節分追儺式など様々な年中行事で護摩祈願を行なっています。

ぜひご来山ください。