初詣の意味や由来、歴史を知って有意義なお参りに

2019年07月17日

こんにちは!茨城県の村松山虚空蔵堂です。

新年にお寺や神社にお参りに行く初詣ですが、初詣の由来や意味はご存知ですか?

今回は初詣の歴史や由来、お参りに行く意味などを解説します。

「毎年の行事としてなんとなく行っていた」という方も、初詣についてしっかり理解して、次のお正月は有意義な初詣を実現しましょう!

初詣の歴史や由来。いつから始まって広まった?

初詣とは新しい年が明けて初めて、お寺や神社へお参りすることです。

お正月の3が日や松の内(7日、または15日まで)、遅くても1月中くらいまでには初詣に行くという方が多いのではないでしょうか。

初詣の由来は平安時代からある「年籠り(としごもり)」という風習から来ていると言われています。

大晦日から元旦にかけて氏神様のいる神社にこもり、新しい年の豊作や安全を夜通し祈願するという風習です。

やがて、年籠りの風習は大晦日にお参りをする「除夜詣」と元旦にお参りをする「元日詣」の2つに分かれます。

江戸時代頃までは元日詣では「恵方詣」とも呼ばれ、その年の恵方の方角にあるお寺や神社を参拝していました。

その後、時代の流れとともに簡略化され元日のお参りだけが残り、交通網の発達により氏神様や恵方にこだわらずに好きなお寺や神社にお参りに行くようになりました。

「初詣」という言葉が使われるようになったのは大正時代頃と言われています。

改めて初詣に行く意味を知り、新年を気持ちよくスタート

初詣とは新年にお寺や神社を参拝して、昨年一年を無事に過ごせた感謝を伝えると共に新しい年の幸せを願う行事。

初詣は、仏様や神様がお寺や神社にいらっしゃる時期に、1年間無事に過ごせた感謝と、今年も無事に過ごせますようにと、新年のご挨拶と幸せの願掛けをするという意味があります。

お正月の松の内の期間(関東は1月7日まで、関西は1月15日まで)はお寺や神社に、その土地を守る氏神様がいらっしゃると言われています。

このような歴史や由来、意味を知ったうえで訪れると、感慨深い新鮮なお参りとなりそうですよね。

また、新しい年が始まるとなぜだか気持ちも新たに身の引き締まる思いがします。

新年に新しい気持ちで家族と一緒に初詣に行くというのも、新しい年を気持ちよくスタートさせる行事の一つと言えるのではないでしょうか。

初詣に行く時期についてはこちらでもご紹介していますので、ご参考くださいね。

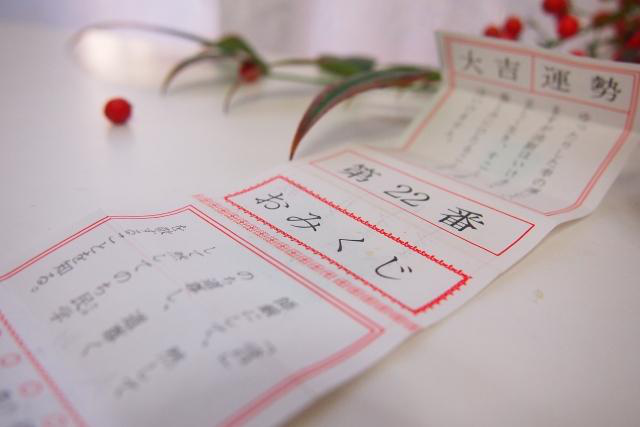

ついでに初詣でのおみくじの意味も知ろう

初詣でついつい引いてしまうのがおみくじです。

おみくじは本来、仏様や神様の意向をうかがう神聖な占いの儀式の一つでした。

仏様や神様からメッセージやご利益をいただくという意味もあります。

おみくじの結果には大吉から大凶まであり、良し悪しの順番は諸説ありますが下記の2種類が一般的です。

[7種類パターン]

大吉>中吉>小吉>吉>末吉>凶>大凶

[12種類パターン]

大吉>中吉>小吉>吉>半吉>末吉>末小吉>凶>小凶>半凶>末凶>大凶

凶を引いてしまうとショックですよね!

しかし、凶や大凶は「これ以上下がることはなく後は上がっていくだけ」と、とても良い結果だと言う説もあります。

お寺や神社によっては、おみくじに凶以下のおみくじが入っていない場合もあるので安心してくださいね。

おみくじはお寺や神社の木に結んでいったり、持ち帰って神棚に上げたり身に着けて持ち歩いたりします。

木に結ぶのは「仏様や神様との縁を結ぶため」「木の生命力にあやかって願い事が実を結ぶように」と言った意味があります。

まとめ

・初詣は氏神様の元にこもる日本古来の風習「年籠り」が由来と言われています。それが大晦日と元旦それぞれのお参りに分かれ、時代の流れによる簡略化と交通網の発達から今の初詣の形になりました。「初詣」という言葉が使われだしたのは大正時代とも言われています。

・初詣には新年にお寺や神社を参拝して、昨年一年を無事に過ごせた感謝を伝え、新年の幸せを願うという意味があります。お寺や神社に氏神様がいらっしゃる松の内の期間の間にお参りするのが一般的です。

・おみくじは仏様や神様からのメッセージをいただく神聖な占いの儀式と考えられていました。引いたおみくじはお寺や神社の境内の木に結ぶか、身に着けて持ち歩くようにしましょう。

村松山虚空蔵堂は平安時代に空海(弘法大師)によって創建された寺院です。

茨城では「村松の虚空蔵さん」と呼ばれて親しまれ、十三詣りをはじめ初詣や七五三など様々な年中行事で護摩祈祷を行っています。