安産祈願の初穂料とは?相場や渡す時の注意点やマナーを確認

2022年12月30日

こんにちは!茨城県の村松山虚空蔵堂です。

妊婦の体調が少し落ち着いてきた頃に行う安産祈願。

「安産祈願をしたいけれど、しきたりやマナーが不安」という方も多いのではないでしょうか?

今回は、安産祈願の中でも特に不安に感じる方が多い初穂料についてご紹介します。

初穂料の相場や渡すタイミング、注意点などについてご説明しますので、安産祈願を予定されている方はぜひ参考にしてくださいね。

安産祈願の初穂料とは?金額の相場はいくら?

母子の健康を願う安産祈願は、古くからある日本の伝統的な行事です。

どのようなものなのか、具体的に確認しましょう。

安産祈願とは

安産祈願は古くから日本にある風習で「帯祝い」と呼ばれることもあります。

帯には妊婦さんのお腹を守る役割があり、安産祈願の際には帯も一緒にご祈祷を受けるためです。

安産祈願は妊娠5カ月目の最初に「戌の日」に行うのが良いとされています。

戌の日とは、12日ごとに訪れる日付の干支。

出産が軽く、子だくさんな戌(犬)は「安産の守り神」とされているため、古くからお寺や神社などで「戌の日」に安産祈願をする風習があります。

しかし最近では、妊婦さんの体調やお寺や神社の混雑具合、気候などを考慮し、戌の日以外に安産祈願を行うことも少なくありません。

「安産祈願はいつ・誰と行く?戌の日とは何か・必要な持ち物も確認!」では、戌の日についてさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

安産祈願の初穂料とは

初穂料とは、安産祈願のご祈祷をしていただいたお寺や神社へお渡しする謝礼です。

「初穂」とは、その年に穫れた最初のお米のこと。

日本にはその年に収穫した農作物への感謝と来年の豊作の願いを込めて、神様に捧げる風習がありました。

地域や季節によってはご祈祷の際に必ず初穂を納められるとは限らなかったことから、代わりにお金をお納めするようになり、このお金を「初穂料」と呼ぶようになりました。

安産祈願の初穂料の相場は?

一般的に、安産祈願の初穂料の相場は5,000円〜10,000円とされています。

中にはあらかじめ初穂料が決められているお寺や神社もあるので、事前に電話やWEBサイトなどで確認しておくと安心です。

初穂料としてお包みする金額を確認すると「お気持ち程度」といわれることもあります。

その場合は、ご祈祷を受けるなら5,000円、ご祈祷を受けたあとに腹帯やお札、お守りなどをいただくなら10,000円程度を用意すると良いでしょう。

初穂料は誰が納める?

安産祈願の初穂料を誰が納めるかについては、特に決まりはありません。

ご夫婦で納めたり、同行する両家の両親が納めたりとさまざまです。

納める人に決まりはありませんが、誰が納めるかは事前に決めておきましょう。

当日に納める人を決めるとなると、時間がかかり、思いもよらないトラブルの原因となる可能性もあります。

スムーズに気持ち良くお参りするため、初穂料の金額とあわせてあらかじめ決めておくことをおすすめします。

村松山虚空蔵堂でも安産祈願を行っております。

安産祈願のページでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

安産祈願の初穂料を渡す際のマナーと注意点

初穂料をお渡しする際にはいくつか気を付けたいマナーと注意点があります。

ここでは安産祈願の初穂料をお渡しする際の基本的なマナーについてお伝えします。

初穂料の基本的なマナー

初穂料は仏様や神様に感謝を込めてお供えするもの。

初穂料の基本的なマナーをしっかり守りましょう。

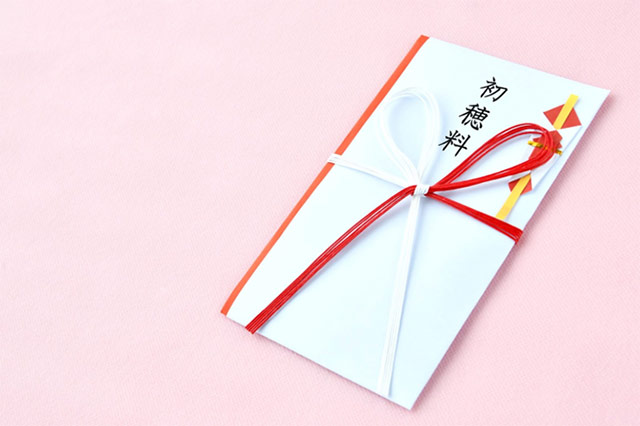

初穂料はのし袋に入れてお渡しする

初穂料をお渡しする際、財布から裸のお金を出すのはマナー違反となります。

のし袋や白い封筒に入れてお渡ししましょう。

「安産祈願のために用意した」という気持ちが伝わるように、事前にのし袋や白い封筒を準備しておくと良いですね。

のし袋は文具店やスーパー、コンビニなどでも手に入ります。

水引の選び方

のし袋を選ぶ際は水引に注意しましょう。

安産祈願の時は紅白の蝶結びになっているものを選んでください。

蝶結びの水引は何度も結び直せることから、何度あっても良いお祝いごとの時に使われます。

お包みするのが10,000円程度であれば、水引が印刷されているタイプのものを使用しても構いません。

のしの書き方

のし袋は水引の上に「初穂料」、下に「名前」を書きましょう。

名前はご夫婦のフルネームの連名か、名字のみを記してください。

また、のし袋には中袋と呼ばれる白い封筒があるものとないものがあります。

中袋がある場合は中袋の表中央に大きく金額を書き、裏面左下に住所と名前を記入してください。

中袋がない場合は、のし袋の裏側に住所と金額を書きましょう。

金額は後から数字を書き加えられないよう、「壱(一)」「弐(ニ)」「参(三)」「伍(五)」「阡(千)」「萬(万)」といった、大字(だいじ)と呼ばれる漢字を使って書くことをおすすめします。

のし袋への記入は毛筆や筆ペンが基本です。

ない場合はサインペンなどで代用しても構いませんが、ボールペンや万年筆、鉛筆はマナー違反になるので気をつけましょう。

お金の包み方

包むお札の向きにも気をつけましょう。

お札はのし袋を表にして取り出した時に、お札の人物が印刷されている面が見えるように入れましょう。

また、のし袋は「ふくさ」と呼ばれる布に包んで持ち歩くのもマナーの1つです。

ふくさがあれば、のし袋を傷めず、形をきれいに保ったままお渡しすることができます。

慶事にはえんじなどの暖色系を、弔事では紺や灰色などのふくさを使います。

紫色のふくさは慶事にも弔事にも使えるため、まだ持っていないなら紫色のふくさを1枚、用意しておくことをおすすめします。

もし用意が難しい時や忘れてしまった時は、大判のハンカチでも代用可能です。

その他のマナーや注意点

初穂料についての、その他のマナーや注意点もご紹介します。

新札を用意しなくてはいけない?

初穂料は必ず新札を用意しなくてはいけないものではありません。

ただ、初穂料は仏様や神様への感謝の気持ちとしてお供えするものです。

その気持ちを表すため、できればきれいなお札でお渡しすることをおすすめします。

安産祈願は突発的な出来事ではなく、前もって準備する時間もあるため、きれいなお札を用意しておくと安心ですね。

おつりはもらえる?

初穂料は仏様や神様へお供えするものであり、お店で買い物をして支払う代金とは全く別物です。

おつりが出ないように事前にぴったりの金額を用意しましょう。

どのタイミングでお渡しする?

初穂料は一般的に祈祷前に祈祷の申込用紙と一緒にお渡しすることが多いです。

お寺や神社により、初穂料をお渡しするタイミングは異なるため、事前に参拝するお寺や神社のWEBサイトを確認したり、直接問い合わせたりしておくと安心ですね。

ご祈祷前なら、「お納めください」、ご祈祷後なら「ありがとうございました。こちら、初穂料です」と一言添えてお渡ししましょう。

まとめ

●母子の健康を願い行う安産祈願は、妊婦さんの体調や天候などを考慮し、戌の日以外に行うことも少なくありません。初穂料とは、ご祈祷の際にお礼としてお渡しするお金のこと。相場は5,000円〜10,000円ですが、あらかじめ金額が決まっているお寺や神社もあるため、事前に確認しておくと安心です。

●初穂料はお財布から直接お金を取り出すのではなく、のし袋に入れてお渡しするのが基本のマナーです。のしは紅白の蝶結びの水引のものを選びましょう。初穂料にお包みするお金は新札である必要はありませんが、仏様や神様への感謝の気持ちを表すため、事前にきれいなお札を用意しておきましょう。初穂料ではお供えするちょうどの金額をお包みしてください。

茨城県の村松山虚空蔵堂は平安時代に空海(弘法大師)によって創建された寺院です。

茨城では「村松の虚空蔵さん」と呼ばれて親しまれ、安産祈願をはじめお宮参りや七五三、十三詣りなど、さまざまな護摩祈祷を行っています。

ぜひご来山ください。